Вахта памяти стартовала еще во вторник с возложения цветов и венков к братскому захоронению в агрогородке Полесье.

В мероприятии приняли участие не только члены Гомельского областного поискового общественного объединения «Ніколі не забудзем», но и местные жители, учащиеся специализированного лицея МЧС, представители 52-го отдельного специализированного поискового батальона.

Уже вечером, разбив лагерь в лесу, поисковики принялись за рекогносцировку местности. «Привязать» имеющиеся схемы и фотоснимки времен войны к сегодняшнему ландшафту – дело непростое, но нужное. В сумерках, сидя у костра, бойцы объединения приходят к общему выводу: солдаты на поле и в подлеске до сих пор лежат в могилах, несмотря на то что большинство их фамилий значатся на мемориальных плитах братских захоронений.

– Время было такое: послевоенная разруха, нехватка рабочих рук, – поясняет председатель объединения Николай Басенков. – Бойцов поднимали не всех, да и места их захоронения не всегда были известны.

Полевая сумка командира

Задолго до старта Вахты памяти поисковики усиленно работали с архивными материалами. В полевой сумке Николая Басенкова помимо планшетного компьютера лежит пачка копий архивных документов. Здесь и страницы журнала боевых действий 60-й стрелковой дивизии, и списки безвозвратных потерь, и схемы захоронений, выполненные карандашом с весьма условным масштабированием.

– На этом месте дислоцировался медицинский санитарный батальон, – рассказывает председатель объединения. – Всего по спискам здесь захоронено 145 бойцов. Кроме того, есть и могилы погибших в боях, захороненных 44-й гвардейской стрелковой дивизией.

На фотоснимке аэрофоторазведки, датированном 11 мая 1944 года, отчетливо видны 30 могил, на более позднем к ним добавилось еще 19. В списках безвозвратных потерь значатся бойцы 44-й гвардейской стрелковой дивизии, 128, 130, 133 гвардейских стрелковых полков, штрафники, артиллеристы, танкисты, стрелки лыжного батальона. Много уроженцев Украины, Курской области России.

Накладывая архивные фото на современную карту местности с помощью специальной программы, можно с точностью до нескольких метров определить координаты захоронений. Следующий день показывает, что место выбрано правильно.

Из журнала боевых действий

– Почему все-таки Светлогорский район? – вечером поисковики спрашивают у Николая Басенкова причину организации Вахты памяти в районе агрогородка Полесье.

– Мы работаем по всей Гомельской области, – поясняет он. – Неважно, какой город представляет конкретный поисковик. Все мы связаны общей историей, тем более, что здесь шли одни из самых кровопролитных боев, деревни переходили из рук в руки по несколько раз.

Из любопытства читаем желтые страницы журнала боевых действий 60-й стрелковой дивизии. В декабре 1943 года ее бойцы вышли на рубеж Кобыльщины (так в то время называлось Полесье – Ред.), освободили несколько деревень. 21 декабря немцы, желая срезать так называемый «паричский выступ» после мощной артподготовки, пошли в атаку. Интересно, что в контрнаступлении участвовала 16-я танковая дивизия, которую передислоцировали из Африки.

В журнале дивизии описана оперативная обстановка на этот день: «… перед фронтом находилось до 150 танков и до полутора полков пехоты противника. За первый день боев подбито 14 танков, 8 бронетранспортеров и 4 бронемашины. На минах подорвалось 5 вражеских танков…». В целом перевес противника в живой силе был 1:4, по артиллерии – 1:2. Советским солдатам с тяжелыми боями пришлось отступить с занятых позиций. Деревню вновь освободили уже в январе 1944 года бойцы 44-й гвардейской стрелковой дивизии.

Гвардейцы

С прибытием представителя 52-го поискового батальона на поле, где еще день назад вызревала кукуруза, закипела работа. С помощью лопат «шурфили» обозначенную площадь, выявляли ряды могил. В первом же раскопе – останки солдата. О его принадлежности к Советской армии свидетельствуют советские пуговицы с вытесненными звездами.

Во второй могиле обнаруживаем солдата с остатками ремня шинели, обутого в сапоги. По периметру могилы – гвозди.

– Вероятно, был офицером, – делает предположение добрушанин Николай Гулевич. – В списках потерь значатся несколько лейтенантов.

Общая схема понятна. Поисковики приступают к раскопкам по всей территории. То и дело звучат возгласы: есть, одиночное. У некоторых в могилах лежат по несколько бойцов.

Повезло снова Николаю Гулевичу. Бывший эксперт-криминалист все делает, не спеша, и тщательно, слой за слоем снимает с останков песок. Вскоре его метод приносит результат: на землю ложится круглая медаль, следом – колодка от нее, некогда бережно завернутая в целлофан. Даже просто протерев находку водой, можем отчетливо прочитать «За оборону Сталинграда». Спустя минуту – новая находка: хорошо сохранившийся значок гвардейца, эмаль которого так и сияет на солнце.

– Здесь почти все гвардейцы, – говорит Николай Басенков. – Позже по списку погибших и награжденных попытаемся узнать имя героя.

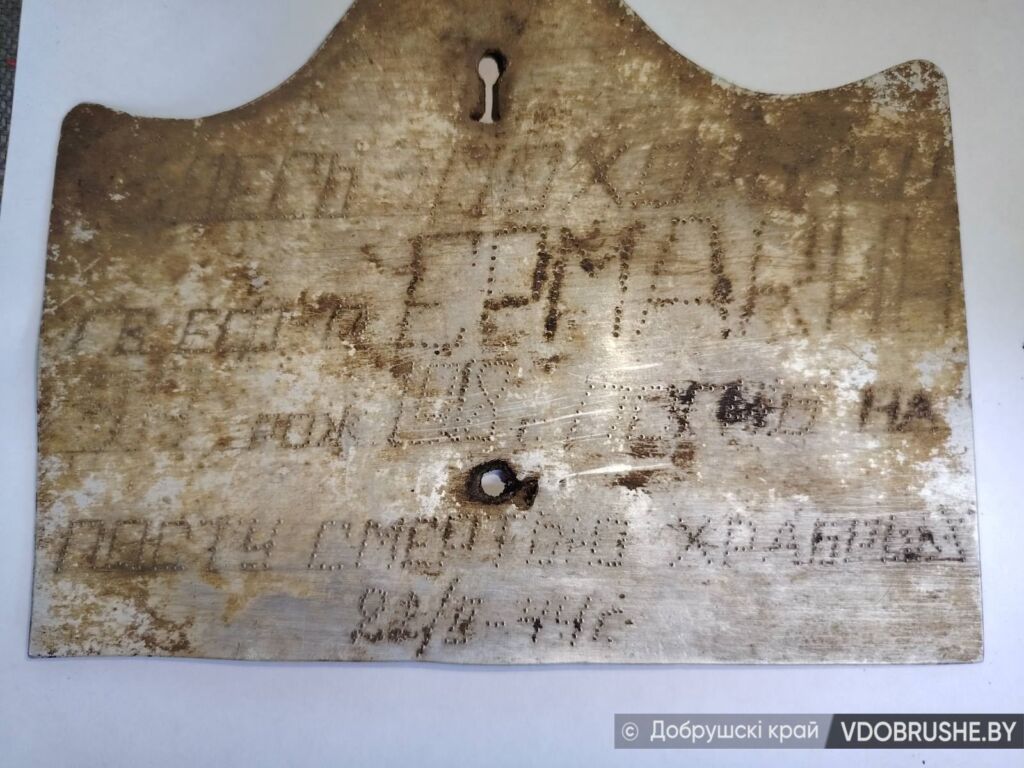

На этом сюрпризы не заканчиваются. В старых раскопах поисковики находят алюминиевую табличку: «Здесь похоронен гвардии ефрейтор Ермакин. Пал на посту смертью храбрых 22.02.1944». Примечательно, что в полевой сумке командира находится не только список потерь с указанной фамилией, но и схема расположения его одиночной могилы на отдельном листе. Новость окрыляет, и бойцы объединения снова берутся за работу. Всего за один день были подняты останки 19 бойцов. По окончании вахты их передадут в местный военкомат и перезахоронят со всеми почестями. А пока впереди еще три дня изнурительной работы по поиску и финальный аккорд – приведение площадки в первозданный вид.